参观防沙治沙图片展有感

来源: | 作者:王俊杰 | 日期:2018-06-10 14:16:46 | 阅读: 6021

全球沙漠化土地分布图,主要分布在北半球,占全球陆地面积的将近一半,形势很严峻。事实上,世界其他地区沙漠化土地少有人生存居住,只有中国沙漠周围人口稠密,受沙漠化的影响最严重,防沙治沙的要求最强烈。随着世界人口的增加,世界其他地区沙漠周围人口也将越来越稠密,尤其非洲,防沙治沙的需求将成为全球范围内的大事情。

从上图的防沙治沙历程来看,人们是被沙漠化逼得再无退路才开始了防沙治沙的探索。与治水历程一样,人们开始同样想到的是堵截的办法,只是到了上世纪初期才从压风墙中意识到林带的作用,开始造林防沙并持续至今。清末民初,民间出现的“沟会”“柳会”“风沙会”等自发防沙组织,很值得发扬光大。不过实施起来怕是不容易了。现在属于市场经济,受沙漠化侵袭的人们尽可以背井离乡去大城市谋生,变成生态移民。以前在小农经济时代,人们离不开生于斯长于斯的那一方土地,防沙治沙是生计所迫,不联合不行。

这个防沙治沙理念非常好,只是实施起来非常困难。难点在于,要像前图介绍的民间防沙治沙组织一样,把区域内的企业联合起来形成统一联合体,以贯彻“南护水源,中建绿洲,北治风沙”的战略,否则治沙的人及其各式各样的企业组织就是一盘散沙,等于以沙治沙,无益于事。

沙木枪,沙漠植树的实用工具。常言说,办法总比问题多,从这个沙木枪的三代演变中可见一斑,更可以看出植树治沙人的用心之良苦。

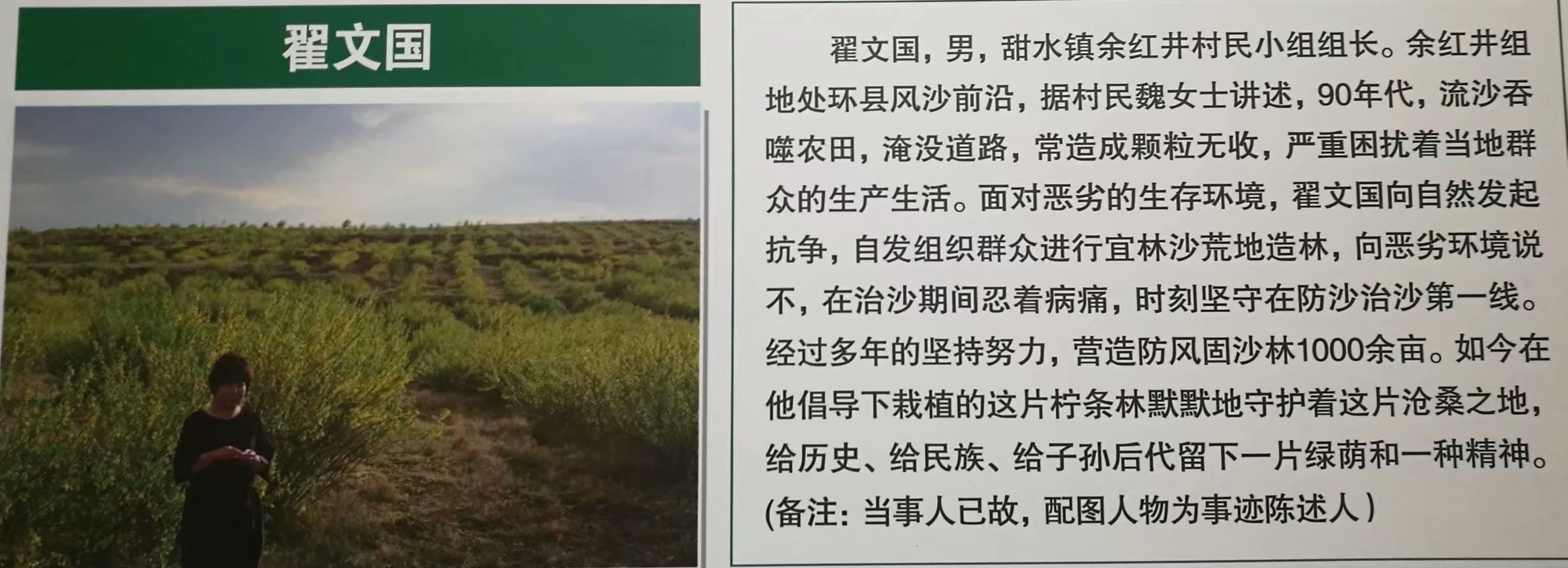

非常敬佩认准一条道坚持到底的人。翟文国,平民英雄!

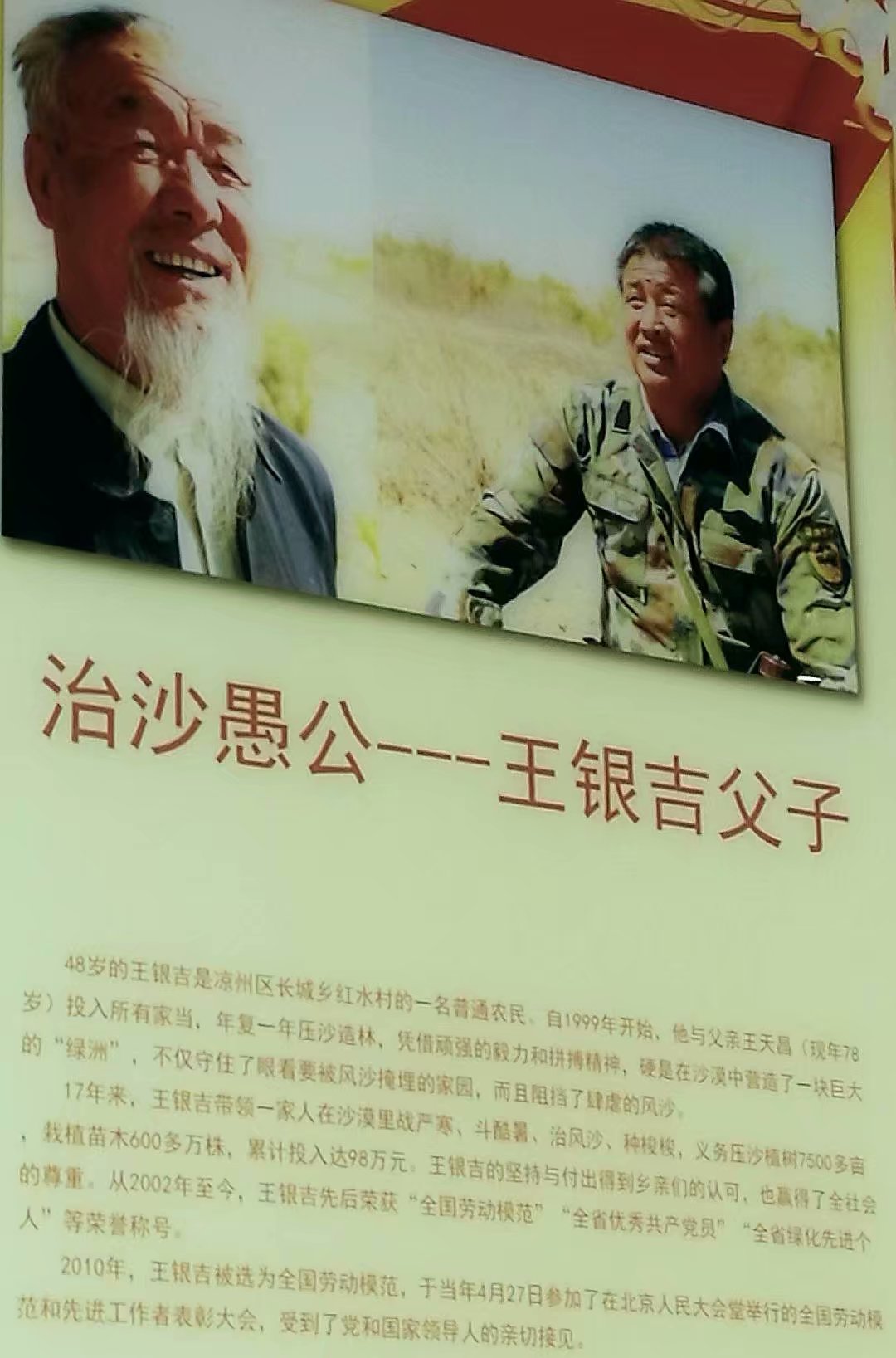

愚公不愚,治沙有效,倾其所有,至诚人也

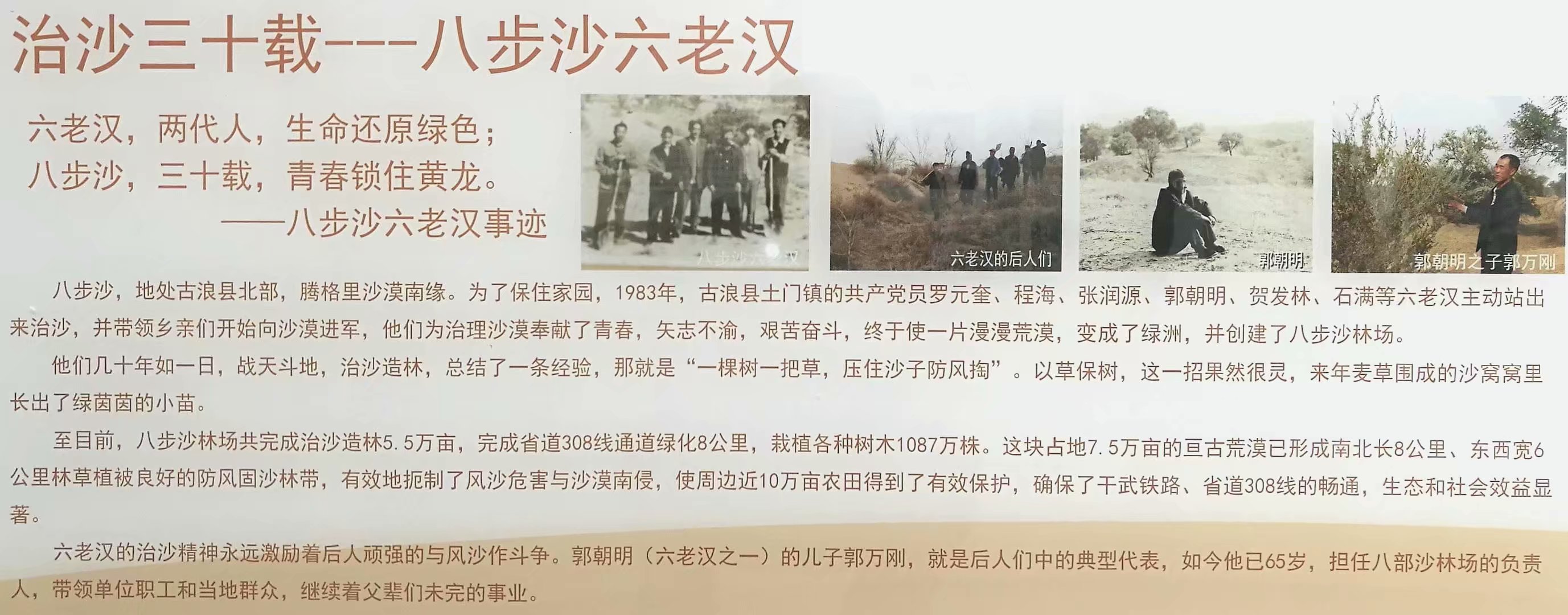

八步沙,六老汉,一片林,三十年,看绿野,滴滴汗,业未竟,无以为家园

图片展上治沙英雄很多,只选了这三张图,不为别的,只为图中主人公们那颗质朴的治沙之心。图片展上科技成果很多,只选了前文的四张,不为别的,只是因为感受历史才能更好地感受现实。

参观完毕,在留言板上写下“治沙的不是林木,而是植被”。笔者的字很丑,原本是拿不出手的,实在忍不住要留下这一言。其实留言中多了一个“木”字,留言当时,写到“林”字,非常犹豫,因为林是一个单字词,不合多字词习惯,一时又想不起合适的双字词,无奈赘加了这个“木”字。

这个留言是笔者参观中的切实感受。说到林,人们第一反应就是想到很多树木,进而又下意识地联想起木材、林果等等。总之,林是人们从物质利用出发认识到的东西,并非从防沙治沙,以及水土保持等生态功能方面认识到的东西。尽管人们认识到了林的巨大生态功能,但是一说起生态建设,人们就想到植树造林,其中的树又在潜意识里被认定为高大乔木,想当然地认为造起了林就完事大吉了。第二图中介绍,上世纪七十年代大量营造乔木林防沙治沙,就是被“林”这个词误导下走的一段弯路。“植被”一词就不同了。顾名思义,植被就是植物组成的覆盖住地表的被子。一般人认为,被子的功能是保温,其实准确地讲,被子是起缓冲作用的,缓冲骤冷骤热的温度变化。类似地,植被则缓冲的是风和水等自然力对地表的侵蚀破坏过程。

沙漠由风吹成。狂风吹过裸露地表,细的土粒被卷扬进空中吹走,沙粒较大较重,也会被风吹动,但大多只能在二三十厘米的高处呈弹跳式前进。长期这样风吹卷扬的结果,细土粒被尽数吹走,沙漠就形成了。因此,治沙的本质在于制风。植被治沙的原理,一是削弱地表风速,二是滤拦风沙,三是枯枝落叶腐烂后粘结土壤。图二中介绍的早期防风墙就是模拟的植被治沙原理,我国已故生态学家刘慎谔先生发明的草方格(见《动态地植物学与未来应用生态学展望——纪念刘慎谔先生诞辰100周年》,应用生态学报,1997第4期)是一项革命性治沙技术,已经得到广泛应用。草方格高度不到二十厘米,正是风沙流活动最强烈的区域,可见治沙植被也不需要太高,只要枝叶密到明显削弱地表风速和滤拦风沙就足够了。图二介绍中称,上世纪七十年代大量营造乔木林防沙治沙,后来认识到乔木林耗水太多而改为灌木林,说白了就是当时没有真正从风沙活动规律上考虑治沙植被。

草方格治沙,网络图片。感谢原作者!

沙漠并非不能生长植被,特别在沙漠边缘地区,年降水量虽然只有百十毫米,种活的草木照样长得很好。风沙地条件恶劣,保墒能力却非常好。沙粒大,互相之间的空隙也大,降水很快渗入沙面下十多厘米处;沙粒间的大空隙毛细管作用微弱,不能把深层的水分吸提到沙面,所以降水几乎能全部被植物吸收利用。但也正是沙地表面十余厘米厚的干沙层限制了植物种子发芽成苗,因而沙地植被一旦破坏就很难自然恢复,需要人工营造。

许多沙生植物具有适应风沙乃至利用风沙的特性。梭梭、沙拐枣均属于小乔木,具有不高却明显的主干,主干耐沙割,不易被风沙流割伤。强风会吹去其树冠下的干沙层,而其树冠又会滤拦下新沙,使得树下常常保持着一层保墒能力最好的新沙层。如果干沙层固定,时间久了会有尘土混入沙层中,将其中的大空隙变成毛细孔隙,保墒作用就被削弱了。白刺几乎匍匐贴地生长,其稠密的枝叶会在风沙过程中滤拦下大量新沙,甚至被沙埋掉,但白刺枝条生根发芽能力强,被埋后能够再生,从而有效利用了新沙的保墒作用。因此,白刺生长的地方慢慢形成越来越大的沙包,特称白刺包。或许是出于沙漠干旱的考虑,人们对沙生植物的抗旱耐旱方面研究非常多,却对其适应风沙忍耐风沙的习性研究不多,在笔海看来,这有些偏门呢。

2017-6-22

重读上文,至“上世纪七十年代大量营造乔木林防沙治沙,就是被“林”这个词误导下走的一段弯路。“植被”一词就不同了。顾名思义,植被就是植物组成的覆盖住地表的被子”,忽然意识到,植被的防沙性能之所以远远强于压风墙,人们之所以要大力造林防沙,根本原因在于植被和林木具有再生守望两性,只是以往人们还没有认识到这一两性本质,就像笔者写作上文时没有涉及到这个两性一样,尽管笔者早就分别形成了植被和林木的两性认识,但一直没有把这个两性与治沙联系起来。爱因斯坦曾经总结称,伽利略的伟大在于把力和运动两种现象联系起来,牛顿的伟大则在于把力和运动的联系用数学公式表达刻画清楚,即牛顿三定律和万有引力定律;法拉第的伟大在于把电和磁两种现象联系起来,即电磁感应现象,麦克斯韦的伟大则在于把电和磁的联系用数学公式表达刻画清楚,即麦克斯韦方程。笔者今天把植被和林木的两性与其防沙治沙作用联系起来,也非常自得。植被的再生性不用多言,因为植被由丰富多样的植物种类组成,每年都会留下海量的种子,种子发芽成苗就年年更新着植被,即使植被全部干枯,种子发芽成苗也就再建了植被,表现为植被再生。林木的再生性也不用多言,落叶树木冬季落叶休眠,通过栈糖渠(见笔者《骟树原理与推论》,甘肃林业科技,2014年1期)作用,次年发芽展叶再建叶幕,表现为复苏,即使枝叶因干旱、病虫害等原因枝死,在栈糖渠作用下,其树体内存活的组织细胞还能蘖生新枝叶,从而再生。植被和林木的守望性一方面表现当气候条件劣变时,植被可以自我调节,降低活性,守望修改条件良变,冬季落叶就是其守望性之一,干旱季节植被和林木停止生长,转变为抗旱或耐旱或避旱生理模式,等待守望天降甘霖;另一方面其实就是其再生性的另一种表现,也就是在气候条件极度劣变到不足以维持其生理活动时,植被消失,林木则会自动枯死一部分枝叶,等待守望到气候条件良变时节再生。一般而言,任何植物都具有再生和守望两性,不论草本还是木本。但由栈糖渠原理可以推论,林木的两性强于草本植物。这一点可以看电视记录片《最后的沙漠守望者》,其实,笔者的这个“守望性”就源自该片,向该片原创者致敬!林木中的两性尤以灌木为甚,因为灌木可以枯死全部地上部分,守望到气候条件良变时从地面以下蘖生枝叶。禾本科中多年生草本也学去了灌木的这种两性,并发扬光大为地面芽生活习性,即保留活的芽体在地面,甚至稍稍沉于地面以下,越冬或干旱时地上枝叶全部枯干抛弃,来春或降雨后地面活芽萌发再建植株。大概人们正是朦胧中意识到林木强大的两性,才开始了造林治沙的历程,只是受传统用材林潜意识的惯性作用,不自觉地选用了乔木树种,进而又受抗旱水分生理理论的作用,只从耗水角度认识乔木造林的弊端,而未能认识到植被和林木防治治沙作用的本质,在治沙理念上仍然未能突围。

2018-6-6

甘公网安备 62010202002729号

甘公网安备 62010202002729号