青藏高原阶性隆升之谜

来源: | 作者:王俊杰 | 日期:2018-08-14 12:57:57 | 阅读: 18871

青藏高原的隆升对亚洲和全球的气候都产生了巨大的影响,对其隆升的研究一直是地学界的前沿课题[[i],[ii],[iii]]。青藏高原的隆升导致中国陆地气候分异,形成三大自然区,即东部季风区、蒙新干旱区和青藏高原区。青藏高原的强烈隆升迫使北半球的副热带高压带在青藏地区“断裂”,诱发和强化了南亚的夏季风环流,冬季则在亚洲北部形成强大的西伯利亚-蒙古高压,导致中国西北气候干旱,形成戈壁荒漠景观,而中国东部则形成季风湿润气候。冬季风从戈壁荒漠吹起粉尘堆积形成黄土高原。青藏高原-戈壁沙漠-黄土高原是一个成因上彼此相关的耦合系统。黄河的起源、华北平原与黄海、勃海的充填以至北太平洋海底的粉尘堆积则是这一耦合系统的进一步延伸,青藏高原的隆升正是这一长串耦合系统的起动力。青藏高原的隆升不仅影响到了东亚和南亚,远至非洲北部也受其影响,有学者指出北非的大范围变干与青藏高原有关,甚至有学者提出新生代全球的3次变冷和进入冰期都是青藏高原隆升所致的大胆假说。探讨青藏高原隆升机制,对于认识亚洲和全球气候的变化,具有重大意义。

白垩纪末恐龙突然集体灭绝,以致生态系统崩溃,留下巨大的生态空位,为哺乳动物和鸟类进化提供了发展空间[[iv],[v],[vi]]。1980年,美国物理学家路易斯·阿尔瓦雷斯发现白垩纪与第三纪界面(K-T界面)为一富铱薄层,而铱是陨星中含量比较丰富的元素[[vii]]。阿尔瓦雷斯据此提出陨星碰撞假说:一个直径10 km左右,重达5000亿t的陨星在白垩纪末期撞击地球,引发全球性大火,浓烟和碎片遮蔽阳光,食物链被毁,导致恐龙类动物灭绝,并推测撞击坑直径约200 km。1991年在墨西哥尤卡坦半岛发现了白垩纪末形成的直径180~200 km的陨石坑后,该假说开始盛行,至今积累的各个领域的大量数据都支持该假说。最近有学者对海洋浮游生物的研究认为发现,白垩纪末全球90%以上的微型浮游生物灭绝,但北半球一些地方的灭绝率高达98%,南半球最南部的灭绝率只有73%。而且,南半球海洋的生物多样性很快得到恢复,而北半球海洋直到0.3 Ma后才恢复到正常水平[[viii]]。

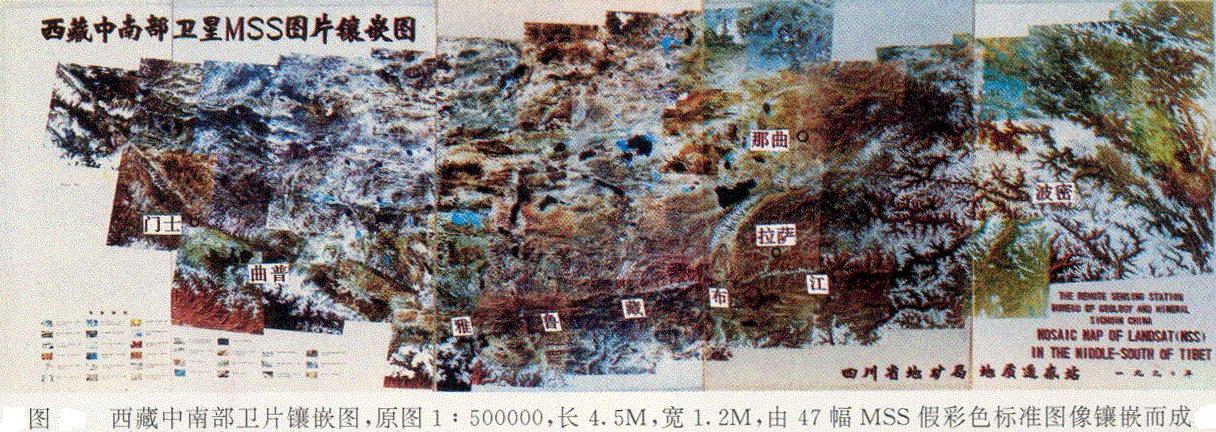

青藏高原隆升和白垩纪末期恐龙灭绝,分别是地球地质史和生物史的大事件。墨西哥尤卡坦半岛的陨星撞击坑,名叫“切克斯卢博”,位于半岛北端,地理位置WE89°~90°,N21°~22°之间[[ix]]。在青藏高原东南部卫星影像图上,在拉萨以东有一个比较明显的半环形构造,中心位置在雅鲁藏布江大转弯处,范围EW90°~96°,N29°~31°,在雅鲁藏布江以南还可分辨出残缺零碎的半环形构造,与江北半环形构造一起构成了圆形构造。见下图。

切克斯卢博陨石坑与青藏高原东南部的圆形构造,两者大致位于地球两侧相对的位置,一面凹陷,一面突起,很难用巧合来解释。笔者据此推测,青藏高原的隆升与白垩纪末期陨星撞地事件有关。

1. 青藏高原的阶段性隆升过程

从早二叠世晚期开始,相继发生的一系列构造运动,横贯于欧亚大陆南部的特提斯洋逐步向南撤退,欧亚大陆向南增生。加里东期昆仑地块(柴达木地块)与亚洲板块(塔里木—阿拉善地块)碰撞,经过海西期羌塘地块与昆仑地块的拼合,燕山期拉萨地块与羌塘地块的联结,逐次拼合形成青藏地块。大约在40 Ma前的始新世晚期,印度板块向北运动,最后与欧亚大陆板块沿雅鲁藏布江河谷碰撞拼合,特提斯洋封闭,青藏地区全部成陆并开始隆升形成高原。

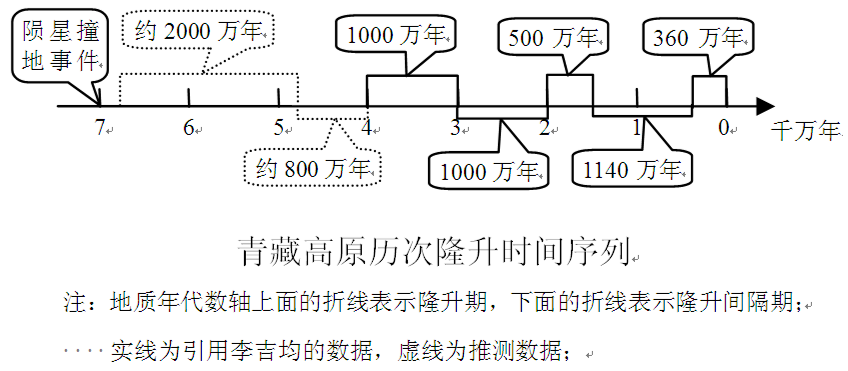

研究表明[[x],[xi],[xii],2,3],自40 Ma前印度大陆块与欧亚大陆板块撞击以来,青藏高原经历了3次隆升和2次剥蚀。40 Ma前印度板块与欧亚板块的碰撞导致较强的构造运动,其标志是冈底斯山的隆起,故称为冈底斯运动。20 Ma前青藏地区再次经历一次很强的构造运动,以喜马拉雅山脉的崛起为标志,称为喜马拉雅运动。这两次运动并没有导致青藏地区大幅度隆升,之后地壳进入相对稳定期,高原地表处于夷平状态而降低。3.6 Ma前至今,青藏高原整体强烈隆升。国家八五攀登计划青藏项目研究证明,在晚近地质时期的青藏高原隆升可分为3个大的阶段,第一阶段被命名为青藏运动,包括A、B、C三期,分别发生于3.4~3.6、2.4~2.5、1.7~1.8 Ma前;第二阶段被命名为昆仑-黄河运动,也包括3期,分别发生在1.1~1.3、0.8、0.6 Ma前;第三阶段被命名为共和运动,发生在0.15 Ma以来。青藏运动B期使高原达到2000 m,昆仑-黄河运动使高原达到平均3000 m以上,山地高达4000 m以上;共和运动使高原升至4500~5000m,喜马拉雅山普遍超过6000 m。

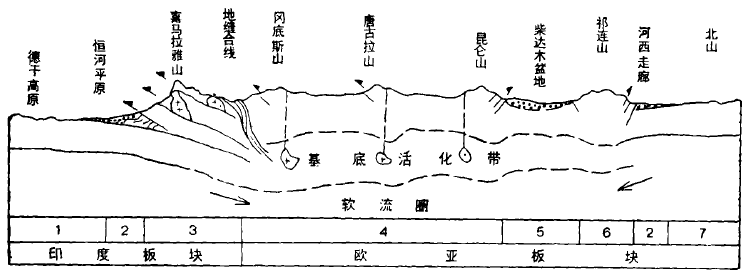

青藏高原隆升,其原因在于,印度板块和欧亚板块相互挤压,高原地块承受着南北向压性波浪运动的挤压,两者使青藏高原作南北向压缩挤扁变形。印度板块在喜马拉雅山南麓以低角度的逆断层俯冲到青藏高原地壳之下,喜马拉雅山被托起,南来的巨大压力还通过具有相当刚度的青藏地块北传,使更老更硬的塔里木、柴达木地块向南作被动式的俯冲,青藏高原因被夹持而抬升起来[1,2,[xiii]]。见下图。

图1 青藏高原隆升的理想模式(引自李吉均《青藏高原的地貌轮廓及形成机制》)

1.印度地盾;2.准地槽;3.板块前缘造山带;4.基底活化大面积隆升地带;5.古老地块相对沉降带;8.边缘活化回春隆起山地;7.蒙新地块

青藏地块由多块地体逐次拼合而成。在以往的历次拼合过程中,青藏地块并没有发生过整体隆升。非洲板块在向北与欧亚板块碰撞过程中,仅仅造成阿尔卑斯山脉的隆起,并没有产生如青藏高原一般的高大高原。这些事实说明,陆地板块碰撞拼合,达到力量平衡时,运动板块腹冲到静止板块之下,进入地幔折解,同时挤压拼合处形成高大山脉,不会造成板块的强烈隆升。在印度板块与欧亚板块相撞拼合过程,除拼合初期引起冈底斯山隆起外,还继续引起青藏高原的两次阶段性隆升,暗示有一种向上的顶托作用力打破印度板块与欧亚板块之间的力量平衡,激活印度板块使之继续大幅度俯冲到青藏地块之下,与欧亚板块联合挤压导致高原整体隆升。同时,阶段性顶托作用力导致高原隆升呈阶段性特点。

2. 青藏高原东南部的半圆状隆升

在青藏高原东南部卫星影像图上,在拉萨以东有一个比较明显的半环形构造,中心位置在雅鲁藏布江大转弯处,在雅鲁藏布江以南还可分辨出残缺零碎的半环形造构。在拉萨以西隐约还可以分辨出半环形构造。四个半环形构造的东侧边缘大致在雅鲁藏布江大转弯以东沿怒江相切,西侧边缘均位于在雅鲁藏布江以北,大致呈等间距分布,间距180~230 km。

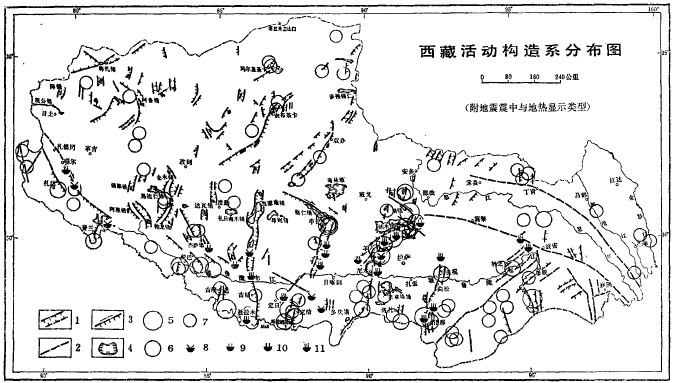

研究表明,根据活动构造发育特征,青藏高原地区大致可划分出九条较明显的活动构造带[[xiv],[xv],[xvi],[xvii]]。自东而西依次为:Ⅰ波密—墨脱活动构造带、Ⅱ沃嘎—错那活动构造带、Ⅲ当雄—羊八井—多庆错活动构造带、Ⅳ申扎—定结活动构造带、Ⅴ双办—当惹雍错—古错活动构造带、Ⅵ依布茶卡—达瓦错—杰萨错活动构造带、Ⅶ玛尔盖茶卡—仓木错—帕龙错活动构造带、Ⅷ阿鲁错—错那错—阿果错活动构造带、Ⅸ泽错—噶尔—普兰活动构造带。见下图。

西藏活动构造系分布图(附地震震中与地热显示类型)(引自韩同林《西藏活动构造的基本特征》)

1—以正断裂性质为主的活动断裂;2—推测活动断裂;3—具走滑性质为主活动断裂;4—湖泊;5—M≥8;6—M=7~7.9;7—M=6-6.9;8—水热爆炸;9—间歇喷泉;10—沸喷泉;11—沸泉

其中Ⅱ沃嘎—错那、Ⅲ当雄—羊八井—多庆错、Ⅳ申扎—定结、Ⅴ双办—当惹雍错—古错4条活动构造带正对应着卫星影像图上所见到的4个半环形构造的西侧边缘,Ⅰ波密—墨脱活动构造带则对应4个半环形构造的东侧边缘。结合地震和地热资料,并综合几个研究结果[14~17],很明显,当雄—羊八井—多庆错与怒江西侧的推测活动构造带构成一个半环形构造,简称羊八井环;申扎—定结与怒江东侧的推测活动构造带构成一个半环形构造,简称申扎环。沃嘎—错那活动构造带与波密—墨脱之间一系列大致呈北西向平行的活动构造带构成一个半环形构造,简称沃嘎环。受研究区域的限制,双办—当惹雍错—古错活动构造带北侧及东北侧延伸部分缺失,但仅从该活动构造带所见部分的趋势就大致可以看出,该活动构造带也属于一个半环形构造的一部分,简称古错环。这样就可以分辨出四个半环形构造,按范围大小,自西向东依次为:古错环、申扎环、羊八井环和沃嘎环。

可以合理推测,四个半环形构造原来都是圆形构造,依次相套,是白垩纪末期切克斯卢博陨星事件在地球相对一面反复作用的结果,即陨星在造成撞击处地壳凹陷的同时,导致相对一面,即青藏东南部地壳隆起,在隆起边缘形成圆形断裂带。在印度板块与欧亚板块沿雅鲁藏布江碰撞挤压作用下,破坏了各圆形断裂带雅鲁藏布江以南的部分,而变成半环形构造。

进一步合理推测,在切克斯卢博陨星事件中,其巨大撞击能量除消耗于爆炸和地震之外,还有一部分能量形成对地球深处的作用力,经过缓慢传导,最终这一作用力汇聚于撞击处相对一面,其一部分能量形成对青藏东南部地壳的顶托作用,导致被顶托的地壳稍稍隆起,形成隆起地体,隆起边缘则产生圆形断裂带,现今残留的古错环即其一部分。另一部分能量则进入下一循环,经过全球性的循环传导,再次汇聚于青藏地区东南部,顶托形成申扎环。如此反复,依次顶托形成羊八井环和沃嘎环。古错环形成最早,受到的顶托作用能量最大,因此其半径也最大,其他各环受到的顶托作用能量依次减弱,半径则依次缩小,构成了目前所见的四个半环相套的格局。

在目前青藏高原强烈隆升过程中,印度板块向北挤压青藏地块,同时挤压四个半圆形地体与相邻地体产生相对运动,而激活地体边缘的断裂带形成目前的活动构造带。在印度板块与欧亚板块的挤压作用下,青藏高原被东西向偏南拉张,导致四个半环形活动构造带的西侧部分具呈张性正断裂特点,半圆形地体本身则挤压向两侧拉张,北西侧部分呈左旋走滑特点,北东侧部分呈右旋走滑特点,北侧断裂带不活动,东侧部分则呈压性正断裂特点,而沃嘎环的东北侧边缘则出现一系列张性正断裂带。研究表明[14],西藏活动构造带由北东、北西和南北三个不同方向的构造成分所组成,北西走向的边界断裂及地震断裂多具右旋走滑性质,北东走向的多具左旋走滑性质,而近南北方向延伸活动构造带则以具张性正断裂性质为主。与四个半圆形地体的推测正相符合。

3. 青藏高原阶段性隆升机制的探讨

青藏高原阶段性隆升的原因,是切克斯卢博陨星事件中的部分能量穿越地球顶托青藏东西部地体,打破了印度板块—青藏地块—欧亚板块之间的力量平衡,导致印度板块向青藏地块之下俯冲而抬升后者的结果。当来自地心的这种顶托作用力结束时,青藏东南部地块环形隆起过程结束,印度板块—青藏地体—欧亚板块之间回复力量平衡状态,高原停止隆升而进入剥蚀夷平周期。可以合理推测,申扎环的形成触发并促成了冈底斯运动,羊八井环的形成触发并促成了喜马拉雅运动,沃嘎环的形成则是青藏运动、昆仑-黄河运动、共和运动诱发因素。申扎环、羊八井环分别形成于40、20 Ma前,沃嘎环则从3.4~3.6 Ma前多次隆起,古错环大约形成于56.5~60 Ma前,距切克斯卢博陨星事件5~8.5 Ma。古错环形成之时,印度板块和欧亚板块还没有发生碰撞,因此没有在青藏地块上诱发强烈的构造运动。见下图。

在切克斯卢博陨星事件中,一部分撞击能量引发撞击处岩石层的地质尺度垂直弹性涨落。所谓地质尺度涨落指其涨落速度像地质运动一般缓慢。撞击处岩石层的弹性涨落引发地幔产生一种缓慢向地心运动的波,这种波具有波流二重性,既具有波的性质,又具有流的性质,整体移动速度每年数米,整体类似于一条蠕虫在地幔中穿行,特称为蠕波流。这种波的结构类似于一串烟圈,烟圈中心蠕移速度较快,烟圈边缘蠕移速度较慢,受前进方向上的阻力,烟圈中心前部外卷继而被带动内卷而呈烟卷状前移。蠕波流穿过地幔和液态外地核到达固态内地核,由于固态内地核具有非常强的刚性,一方面蠕波流顶托固态内地核在其相对一面产生激发蠕波流,另一方面蠕波流本体沿固态内地核表面向对面蠕行。之后前导激发蠕波流与本体蠕波流相继穿过外地核到达核幔边界,各自分裂成两部分,其中一部分穿过地幔到达青藏东南下部的软流圈,另一部分则沿核幔边界回返。到达软流圈的蠕波流顶托上部的岩石层使之隆起而释放一部分能量,导致青藏东南部地表圆形隆升,形成古错环。被削弱的蠕波流沿软流圈顶部蠕移扩散。扩散前行的波流靠近软流圈顶层的部分,即波流上部蠕移速度较快,受前进方向上的阻力,波流上部内卷继而被带动而呈蜗旋状前移,特称蜗波流。最后,沿整个软流圈扩散的蜗波流又汇聚在原始撞击处。由于汇会而来的蜗波流蜗旋方向相对共同指向地心而再次汇聚成指向地心的蠕波流,开始下一次循环。在核幔交界处回返的蠕波流与此相似,最后汇聚到其蠕波流最初穿过之处汇聚成次生蠕波流,追踪本体蠕波流前移。如此反复,依次在青藏东南部形成申扎环、羊八井环和沃嘎环。

受固态内地核的强烈刚性影响,蠕波流被分裂为前导波流和后继波流,核幔边界的作用又会导致蠕波流再次分裂,继而形成次生蠕波流,使得蠕波流的结构更加复杂。如果不考虑核幔边界作用,仅考虑内地核对蠕波流的分裂效应,那么,每段经过内地核蠕波流都将被一分为二。因此,形成古错环蠕波流分为2段,申扎环、羊八井环则分别为4、8段。蠕波流具有波流二重性,领头的蠕波流受到的阻力大,蠕移速度较慢,后随的蠕波流蠕移速度较快,这样将导致蠕波流的合并。同时,后面的蠕波流由于能量衰减,不足以顶托青藏东南部地体隆起。由此推测,羊八井环形成之后,在地球内部循环的蠕波流要少于8段,而能够发挥顶托作用的蠕波流可能仅剩下4~5段,这些蠕波流经内地核的分裂效应之后变成8~10段,从而导致沃嘎环出现至少7次以上的隆起,诱发青藏高原7次以上的强烈隆升,分别为3期青藏运动、3期昆仑-黄河运动和1期共和运动,分别发生于3.4~3.6、2.4~2.5、1.7~1.8、1.1~1.3、0.8、0.6 Ma、0.15 Ma前。

4. 讨论

各种物质都在一定的能量状态下运动着,当外部压强和温度等条件使物质的能量状态发生变化时,其物理、化学、力学等性质都要发生相应的变化[[xviii]]。构成岩石的各种矿物成分在额外的高压作用下,其晶格调整而发生高压相变,例如,石英会高压相变为柯石英、超石英,石墨会高压相良为金刚石。高压相变矿物减压后又会发生退相变,例如超石英减压期间由亚稳态连续结晶而变成柯石英[[xix]]。矿物高压相变会缩小体积而增大密度,退相变则会增大体积而降低密度,例如柯石英的密度为2.92 g·cm-3;超石英的密度为4.28 g·cm-3。已经在碰撞造山带中发现超高压变质岩石和其中所含的柯石英和金刚石等微粒超高压矿物,暗示陆壳岩石因俯冲作用被拖带进入地幔深处,在≥2.5 Gpa的压力条件下重结晶形成了超高压岩石,然后折返到地表而剥露[[xx]]。多数科学家认为,软流圈的温度接近岩石的熔点,有些晶体的边界上发生了局部熔化,表现相当塑性而发生流动。软流圈处于高温高压环境,其晶体边界的局部熔化,其实是一种等压升温发生的相变。

像切克斯卢博这样的陨星事件,其巨大的的撞击能量除引起浅层岩石的变化变化之外,一定还有一部分能量传导到深层岩石,改变深层岩石矿物成分的能量状态,导致后者发生高温高压相变,高温高压相变的矿物又会在减压降温过程发生退相变,并将相变过程向前传导,形成高温高压相变涨落。这种相变-退相变过程进行得非常缓慢,只有在地质尺度上才能表现出明显变化,所以相变涨落是一种地质尺度上的变化过程。相变涨落传导到软流圈后演变成蠕波流。蠕波流其实也是一种相变-退相变传递能量的过程,它与地震纵波相似,同样表现为物质密度交替变化前移,两者不同的是,地震纵波以质点振荡导致物质密度交替变化,蠕波流则是通过相变-退相变导致物质密度交替变化,质点并不发生剧烈位移;地震纵波会向各个方向传导,蠕波流则主要沿初始压力方向前移。

蠕波流具有波的性质,在遇到两种介质的界面时也会发生与折射和反射类似的现象,分别称为类折射和类反射。类折射即部分蠕波流穿过界面进入另一种介质蠕移前行,类反射则是部分蠕波流沿界面扩散,并不返回原来的介质。

切克斯卢博陨星事件中部分能量还可能引起软流圈的相变涨落,继而演变为相变涌波向四周扩散,最终汇聚于青藏东南部,与穿过地心而来的蠕波流汇集在一起。南半球大多为海洋,其下部的软流圈较少起伏,比较平坦,相变涌波在其中运移较快。北半球大多为陆地,其下部的软流圈较多起伏,相变涌波在其中运移较慢。这可能是相变涌波最终汇聚在北半球并且位置偏北的原因。蠕波流在核幔界面类折射,以及在内外地核界面的类反射,可能导致蠕波流最终到达青藏东南软流圈。相对于下地幔和外地核来说,软流圈物质密度较小,对相变涌波的阻力较小,因此沿软流圈汇聚而来的相变涌波会比穿越地心而来的蠕波流较早汇聚到青藏东南部。汇集在一起的相变涌波和蠕波流,一部分能量产生对青藏地块东南部的顶托作用,形成古错环;剩余能量则演变成沿软流圈顶层折返的蜗波流,开始下一次循环的地质作用。

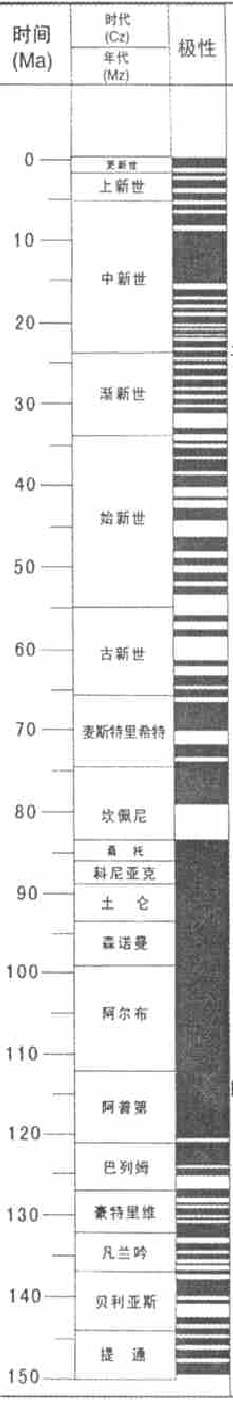

在蠕波流再次穿过核幔界面进入下地幔时,受类反射作用影响,部分蠕波流沿核幔界面折返,演变为次生蠕波流。次生蠕波流最终到达核幔界面,再次因类反射作用而分流,一支分流穿过核幔界面进入下地幔,进入软流圈循环;一支分流则再次进入外地核循环。总之,软流圈循环被分流出一部分进入外地核循环,外地核循环则分流出一部分进入软流圈循环,如此反复的结果,总会有一部分蠕波流被禁闭在外地核中循环,干扰液态外地核的正常对流机制。随着时间的流逝,外地核中会存在多支蠕波流的循环,情况变得极其复杂。磁流体发电机理论认为,液态外地核的自身运动形成了地球磁场。研究发现,白垩纪中期时期125~80 MaBP)地磁极性超长正向达近40 Ma,其后开始出现反转,反转速率由最初的约1次/Ma渐增至现在的4次/Ma[[xxi]]。蠕波流在外地核中循环可能是导致白垩纪以来地球磁极频繁反转的原因之一。由图3可以看出,从65 Ma前的古新世开始,地球磁极反转频率逐渐增加,到20 Ma前后的渐新世和中新世早期,反转频率达到高峰,这与根据切克斯卢博陨星事件推测的蠕波流对外地核的正常对流机制扰动最强的时期相符。

地磁极性反转时间(引自徐斐,周祖翼《洋底高原:了解地球内部的窗口》)

蠕波流顶托青藏东南部地块的作用与印度板块向青藏地块下部俯冲作用相耦合,在印度板块和欧亚板块相向挤压拉伸作用下,青藏地块强烈整体隆升,又会对青藏地块下层圈层结构带来严重影响。所有这些因素的综合作用,可能导致青藏地区深部软流圈的起伏不平,从而影响到顶托作用消退之后的蠕波流折返过程,可能造成沿N30°一线在软流圈折返的蠕波流强度与其他地区相异,其强度或者大于其他地区,或者小于其他地区。这可能是N30°一线特异性的原因之一。例如,地球上三大地震带之一的地中海—印尼地震带,近EW或NWW向分布,经地中海、过中亚、中国西部和西南部、到缅甸和印尼,集中了世界上15%左右的地震,以浅源、中源地震为主,曾发生过多次著名的大地震、特大地震。该地震带正处于N30°一线两侧,与N30°一线大致呈X型小夹角相交。尤其值得注意的是,人类历史上几个主要的文明发详地也主要集中在N30°一线两侧,例如中华文明主要起源于位置偏北的黄河中下游地区,古埃及、古巴伦文明、古印度文明起源地则紧邻N30°一线,甚至已经消失的玛雅文明主要起源地位于墨西哥南部以南地区,位于切克斯卢博陨星事件发生地以南地区。这是很令人深思的事情。

有人认为,位于美国东海岸以东的百慕大三角区也是一个巨大陨石坑[19],其直径达到2250km,中心位置N30°,W62°。不仅如此,还有研究认为[6],切克斯卢博陨星事件似乎不是一个孤立事件,地球表面还发现了两个同龄的陨击坑:一个在美国的衣阿华州,直径35 km;一个在西伯利亚中北部,直律100 km。或许可以大胆推测,百慕大陨石坑与上述三个陨石坑差不多在同一时期形成形成,很可能当时曾有一颗大陨星分裂为四大碎块,其中最大的一块落入百慕大地区,较小的碎片则形成了其他三个陨击坑,在给地球带来全球性的生物灭绝大灾难的同时,以蠕波流的形式给地球地质活动带来持续至今的长久影响。当然,如果上述推测属实的话,蠕波流的运动形式以及对地球自白垩纪未以来的地质历史的影响将更加复杂。

附注:作者远非地球物理专业人士,只是兴趣所致或工作需要,涉猎一些古生物、气候、地质、地理等方面的知识,早些时候因工作关系读到《中国遥感进展》中《西藏活动构造构造与地热遥感地质研究》一文,对其所揭示的藏南环形构造留下深刻印象。大约一月前读到《参考消息》之《全球恐慌》一文,随笔摘录一些自认为有用的文字,当摘录“陨星碰撞假说”时,无意中抬头看了一下墙上的《中国地图》,突然冒出一个想法:青藏高原是不是那次陨星“砸出来的”?急急查阅世界地图,发现墨西哥湾与藏东南果然处于大致相对的位置,尤其还存在拉萨波密间明显的环形构造。继而又自我否定,就作者当时所知,青藏高原是第四纪以来隆升,不过两三百万年,与陨星撞地事件相差太远,两者风马牛不相及。但这一想法如此强烈,总是挥之不去。上周六翻阅新购图书时,发现其中一段文字暗示青藏高原隆升早于第四纪,原来的想法再次出现。次日即购得《青藏苍茫》一书,找到青藏高原早在4000万年前就已隆升的研究成果,从而静下心来按原来思路认真思考,翻阅能找到的相关书籍,逐渐形成本文。

初稿止笔于2003年8月29日下午;2009年6月2日修改;2010年5月4日第三次修改;2010年5月25日修改定稿;2018年8月14日略改。

[i] 李吉均,方小敏. 青藏高原隆起与环境变化研究. 科学通报, 1998,43(15):1569~1574

[ii] 潘保田,李吉均,朱俊杰,等. 青藏高原:全球气候变化的驱动机与放大器——Ⅱ.青藏高原隆起的基本过程. 兰州大学学报(自然科学版). 1995,3(4):60~167

[iii] 潘保田,高红山,李炳元,等. 青藏高原层状地貌与高原隆升. 第四纪研究. 2004,24(1):50~57

[iv] 张华. 撞击地层学及其研究进展. 地球科学进展. 2005,20(9):961~969

[v] 小行星撞击致恐龙灭绝学说再添证据.科技日报. 2010年3月9日二版

[vi] 赵君亮. 天体尺度上的重大灾变事件—彗木相撞与恐龙灭绝. 自然杂志. 2009,31(1):315~319

[vii] 刘国梁. 小行星撞击假说的取证. 27~28

[viii] 恐龙灭绝灾难中北半球受害深. 科技日报. 2010年3月2日二版

[ix]天地大碰撞:破解最大地球史前秘密?http://morb.51.net/newk/02050222.htm [转自东方网]

[x] 李吉均,文世宣,张青松,等.青藏高原隆起的时代、幅度和形式的探讨. 中国科学. 1979(6):608~616

[xi] 李吉均,方小敏. 青藏高原隆起与环境变化研究. 科学通报. 1998,43(15):1569~1574

[xii] 李吉均. 青藏高原的地貌演化与亚洲季风. 海洋地质与第四纪地质. 1999,19(1):1~10

[xiii] 李吉均. 青藏高原的地貌轮廓及形成机制. 山地研究. 1983,1(1):7~15

[xiv] 韩同林. 西藏活动构造的基本特征. 中国地质. 1984(12):21~24,20

[xv] 韩同林,P·达包尔叶,R·阿米尔饶. 试论西藏活动构造系的形成时代. 中国地质科学院地质研究所所刊. 1987(17):32~43

[xvi] 何允中. 西藏活动构造带基本特征. 西藏地质. 1991(1):12~24

[xvii] 张玉明,白朝军,方怀宾. TM数据在西藏活动构造解译中的应用. 国土资源遥感. 2002(4):37~39

[xviii] 毕延,经福谦. 动高压物理在地球与行星科学研究中的应用. 地学前缘. 2005,12(1):79~92

[xix] 林文祝. 地球表面陨石撞击坑. 地质地球化学. 1980(2):19~26

[xx] 游振东. 超高压变质作用:地球科学的新热点. 自然杂志. 2007,29(5):255~264

[xxi]马宗晋,杜品仁,卢苗安. 地球的多圈层相互作用. 地学前缘. 2001.8(1):3~8

甘公网安备 62010202002729号

甘公网安备 62010202002729号